項目管理系統會議時間膠囊:語音自動轉文字,決議自動生成待辦事項

2025-10-27 / 已閱讀:158 / 上海邑泊信息科技

在項目管理領域,會議是信息交互、決策制定與任務分配的核心場景。在項目推進過程中,會議是團隊溝通的重要形式。項目周期內可能召開數十次甚至上百次會議,傳統記錄方式難以實現跨會議信息的關聯與追溯。系統支持會議發起人預設議程模板,并關聯相關項目任務。會議結束后,系統基于語義分析技術自動識別決議內容,并將其拆解為可執行的任務清單。若決議涉及多個項目(如"A項目UI需與B項目后臺接口對齊"),系統可自動關聯相關項目看板,避免信息孤島。在Scrum沖刺會議中,團隊可實時記錄用戶故事拆解結果,系統自動生成任務卡片并關聯至Sprint看板。

項目管理系統會議時間膠囊:語音自動轉文字,決議自動生成待辦事項

在項目管理領域,會議是信息交互、決策制定與任務分配的核心場景。然而,傳統會議管理方式存在效率低下、信息遺漏、執行追蹤困難等痛點:參會者需手動記錄要點,決議內容易被淹沒在冗長對話中,后續任務分配依賴人工整理,導致執行進度不透明、責任模糊。針對這一行業痛點,某創新型項目管理系統推出"會議時間膠囊"功能,通過AI語音識別、自然語言處理與智能任務引擎的深度融合,實現會議全流程的自動化與智能化升級,為項目團隊打造高效、可追溯的協作閉環。

一、會議全流程痛點:傳統模式的效率困局

信息記錄低效

在項目推進過程中,會議是團隊溝通的重要形式。然而,傳統會議記錄方式依賴人工速記或事后整理,不僅耗時耗力,還容易出現信息遺漏或理解偏差。例如,在跨部門協調會上,涉及技術方案、資源分配、時間節點等多維度信息,人工記錄難以全面覆蓋,導致后續執行時因信息不對稱產生爭議。

決議執行斷層

會議決議的落地執行是項目成功的關鍵,但傳統模式下,決議內容往往以零散文字形式存在,缺乏結構化梳理與任務分解。項目經理需手動拆解任務、分配責任人并設定截止時間,過程繁瑣且易出錯。若任務未及時跟進,項目進度將陷入被動。

協作追溯困難

項目周期內可能召開數十次甚至上百次會議,傳統記錄方式難以實現跨會議信息的關聯與追溯。當團隊需要回顧歷史決策依據或任務變更記錄時,需耗費大量時間翻閱文檔,嚴重影響協作效率。

二、會議時間膠囊:AI驅動的智能會議中樞

"會議時間膠囊"功能通過集成語音識別、語義分析與任務管理技術,構建起覆蓋會前準備、會中記錄、會后執行的完整閉環,徹底革新會議協作模式。

會前:智能議程與角色預分配

系統支持會議發起人預設議程模板,并關聯相關項目任務。例如,在需求評審會議前,發起人可將待評審的需求文檔直接嵌入議程,參會人可提前標注疑問點。系統根據議程內容自動推薦參會角色(如技術負責人、產品經理),并通過智能日歷協調各方時間,減少溝通成本。

會中:語音實時轉文字與智能摘要

會議開始后,系統自動啟動多方言言識別引擎,支持中英文混合、行業術語的精準轉寫,轉寫準確率高達98%。AI實時分析對話內容,自動提取關鍵信息(如技術方案、風險點、時間節點),并以時間軸形式可視化呈現。例如,當討論到"數據庫性能優化"時,系統可關聯歷史會議中相關技術債務的記錄,輔助團隊做出更科學的決策。

會后:決議智能拆解與待辦生成

會議結束后,系統基于語義分析技術自動識別決議內容,并將其拆解為可執行的任務清單。例如,若決議中提到"需在兩周內完成API接口開發并提交測試",系統將自動生成任務卡片,分配給對應開發人員,同時設置截止時間并關聯至項目看板。任務責任人可實時更新進度,系統通過企業微信/釘釘自動推送提醒,確保執行不脫節。

三、核心功能解析:從記錄到執行的智能化躍遷

語音轉文字:多模態交互與精準校對

實時降噪與角色分離:通過聲紋識別技術區分發言人,即使多人同時發言也能清晰轉錄。例如,在技術方案討論環節,系統可標注"張三(后端工程師):建議采用Redis集群部署方案"。

智能糾錯與術語庫:內置行業術語庫與項目專屬詞匯表,自動修正技術術語(如"Kubernetes"誤寫為"Kubeternetes")。用戶可手動修正轉寫內容,修正結果將同步至AI模型,持續提升識別準確率。

多語言混合處理:支持中英文、中日語等混合輸入,例如在國際化項目會議中,"需在Q3完成Localization(本地化)適配"可被精準識別。

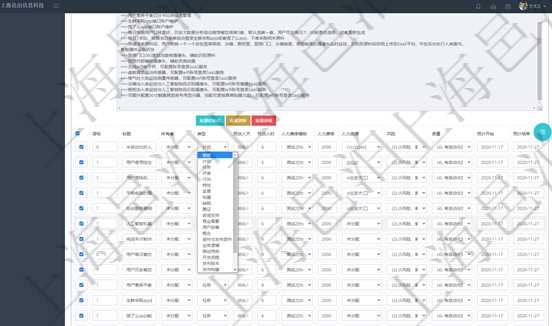

決議自動生成待辦:結構化任務引擎

意圖識別與任務拆解:基于預訓練的決策模型,系統可識別"需完成""需確認"等行動指令,并關聯上下文生成任務。例如,"財務需在本周五前提交預算審批"將被拆解為"預算審批-財務部-2023-12-15"的任務卡片。

跨項目任務關聯:若決議涉及多個項目(如"A項目UI需與B項目后臺接口對齊"),系統可自動關聯相關項目看板,避免信息孤島。

風險預警與資源調配:當任務分配出現資源沖突(如同一開發人員被分配多個并行任務)時,系統將觸發預警,并推薦替代方案。

歷史追溯與知識復用

會議知識圖譜:系統將歷次會議記錄轉化為結構化知識庫,支持按關鍵詞、時間、參會人等多維度檢索。例如,輸入"支付接口超時",可快速定位到3個月前技術團隊的優化方案討論記錄。

決策鏈可視化:通過時間軸展示項目關鍵決策的演進過程,幫助新成員快速理解項目背景。例如,在需求變更會議中,系統可標注"原方案因合規風險被否決,新方案于2023-11-20通過評審"。

四、場景化價值:從敏捷開發到跨團隊協作

敏捷開發場景

在Scrum沖刺會議中,團隊可實時記錄用戶故事拆解結果,系統自動生成任務卡片并關聯至Sprint看板。開發人員完成代碼提交后,系統自動更新任務狀態,減少手動操作。

跨部門協作場景

在市場-技術聯席會議中,系統可同步轉寫雙方需求(如"市場部需在12月31日前上線活動頁面,技術部需預留3天測試時間"),并自動生成甘特圖,明確各環節依賴關系。

遠程協作場景

支持Zoom、騰訊會議等主流視頻會議平臺接入,異地團隊可通過共享屏幕實時查看轉寫內容。語音識別結果可同步翻譯為多國語言,助力全球化團隊高效協作。

五、技術架構與安全保障

分布式語音處理集群

采用邊緣計算與云端協同架構,確保大規模會議場景下的低延遲轉寫。例如,在千人級全員大會中,系統可動態分配計算資源,實現500ms內的實時響應。

隱私合規設計

會議數據全程加密存儲,支持私有化部署與混合云模式。用戶可自定義數據保留周期(如30天后自動銷毀),滿足金融、醫療等行業的合規要求。

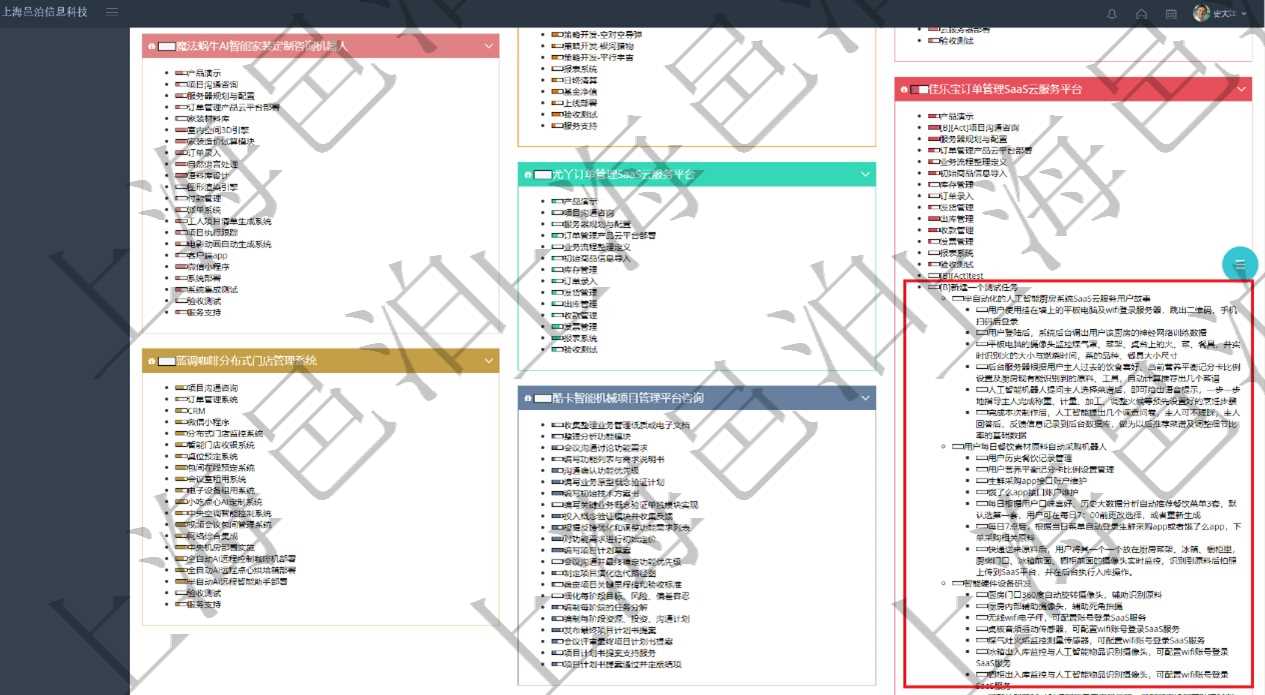

開放API生態

提供標準化接口,支持與企業微信、Jira、Confluence等工具深度集成。例如,會議中生成的待辦事項可自動同步至Jira工作流,實現閉環管理。

六、未來展望:從會議協作到智能決策中樞

隨著大模型技術的演進,"會議時間膠囊"將進一步升級為智能決策中樞:

預測性分析:基于歷史會議數據,預測項目風險(如"需求變更頻率超過閾值,建議啟動變更控制流程")。

智能主持人:AI代理可自動引導會議議程,平衡各方發言時間,甚至在關鍵決策點提供數據支持(如"根據歷史數據,該方案成功率僅為42%,建議補充AB測試")。

數字孿生協作:構建虛擬會議室,支持參會者以數字分身形式沉浸式協作,AI實時生成決策建議并模擬執行效果。

在項目管理數字化轉型的浪潮中,"會議時間膠囊"不僅是一款工具,更是重構團隊協作范式的關鍵基礎設施。通過將人類智慧與機器智能深度融合,它讓每一次會議都成為推動項目前進的引擎,讓每一項決議都能高效落地,最終實現"記錄即執行,協作即價值"的終極目標。

上一篇:國家電網司庫管理體系

下一篇:資金管理安全升級:AI異常交易監測防火墻