項目管理信息化平臺“無感協作”:跨部門任務流如何通過自動化觸發機制減少70%溝通成本?

2025-10-15 / 已閱讀:174 / 上海邑泊信息科技

跨部門任務流如何通過自動化觸發機制減少70%溝通成本?。項目管理信息化平臺的“無感協作”模式,正是為破解這一困局而生。當設計部提交UI稿時,自動觸發技術部的走查任務,并同步至測試團隊;。銷售提交需求時,自動關聯客戶歷史需求和合同條款;。開發過程中,任何需求變更均需通過平臺審批,自動觸發影響分析報告。高管終審通過后,自動生成項目章程并推送至全員。項目結項后,自動歸檔交付物并提取關鍵數據;。測試用例需關聯需求ID并自動生成覆蓋率報告;。對自動觸發任務響應率高的團隊給予額外獎勵;。項目管理信息化平臺的“無感協作”模式,本質是用技術重構組織協作范式。

項目管理信息化平臺“無感協作”:跨部門任務流如何通過自動化觸發機制減少70%溝通成本?

在傳統企業運作模式中,跨部門協作往往被視為“效率黑洞”。一份文件需要經歷7個審批節點,卻因3次信息不對稱被退回修改;產品上線前夜,市場部與研發部仍在爭論需求文檔的最終版本;銷售團隊提交的客戶定制化需求,因技術部門未及時收到通知導致交付延期……這些場景背后,是大量重復性溝通、信息斷層和隱性成本消耗。據統計,跨部門協作中的無效溝通時間平均占據員工工作日的30%,而由此引發的項目延期率高達45%。

項目管理信息化平臺的“無感協作”模式,正是為破解這一困局而生。其核心在于通過自動化觸發機制重構任務流,將“人找事”的被動協作轉變為“事找人”的主動推進,使跨部門協作從“需要刻意維護”的狀態進化為“像呼吸一樣自然”的無感體驗。這種轉變不僅讓溝通成本降低70%,更讓項目執行效率提升50%以上。

一、傳統跨部門協作的三大頑疾:信息差、流程卡頓與責任推諉

信息同步的“羅生門”困境

在某制造業企業的新品研發項目中,研發部完成原型設計后,因未及時同步至生產部門,導致模具開模時間延誤兩周;而生產部在未確認工藝可行性時擅自啟動量產,又造成首批產品合格率不足60%。這種“各自為戰”的協作模式,本質是缺乏實時、準確的信息同步機制。

流程推進的“踢皮球”現象

某互聯網公司的市場活動執行中,需求方提交方案后,需手動@設計部、技術部、法務部等6個部門負責人確認,但因部分成員未及時查看消息,流程卡在審批環節長達5天。這種“人工催辦”模式不僅效率低下,還容易引發部門間的對立情緒。

責任歸屬的“模糊地帶”

在跨部門項目中,當任務延期或質量不達標時,團隊常陷入“誰該負責”的爭論。例如,某金融項目的風控審核延遲,技術部指責風控部未及時反饋,風控部則抱怨需求文檔未明確標注合規要求,最終導致項目整體進度滯后。

二、自動化觸發機制:讓任務“自己流動”的底層邏輯

“無感協作”的核心在于構建一套基于規則的自動化引擎,通過預設條件觸發后續動作,將任務流轉化為可預測、可追溯的“智能管道”。其實現路徑包含三個關鍵維度:

規則引擎:定義任務流轉的“交通信號燈”

平臺通過可視化配置界面,允許用戶定義任務流轉規則。例如:

條件觸發:當設計部提交UI稿時,自動觸發技術部的走查任務,并同步至測試團隊;

時間觸發:若需求評審超過24小時未處理,自動升級至部門負責人督辦;

狀態觸發:當測試通過率達到95%時,自動生成上線申請單并通知運維團隊。

數據中臺:打破部門墻的“信息樞紐”

平臺整合ERP、CRM、OA等多系統數據,構建統一的任務視圖。例如:

銷售合同簽署后,自動從CRM提取客戶信息,生成交付任務并分配至實施團隊;

庫存數據低于安全閾值時,自動觸發采購申請并同步至財務部預算系統;

客戶投訴工單升級時,自動關聯歷史服務記錄,為客服提供決策支持。

智能助手:24小時待命的“虛擬協作者”

通過AI技術,平臺可實現:

智能提醒:根據任務優先級和成員日程,自動推薦最佳處理時間;

風險預警:基于歷史數據預測延期概率,提前推送解決方案;

知識關聯:在任務處理界面自動推薦相關文檔、案例和專家聯系方式。

三、從“人治”到“智治”:四大場景下的效率革命

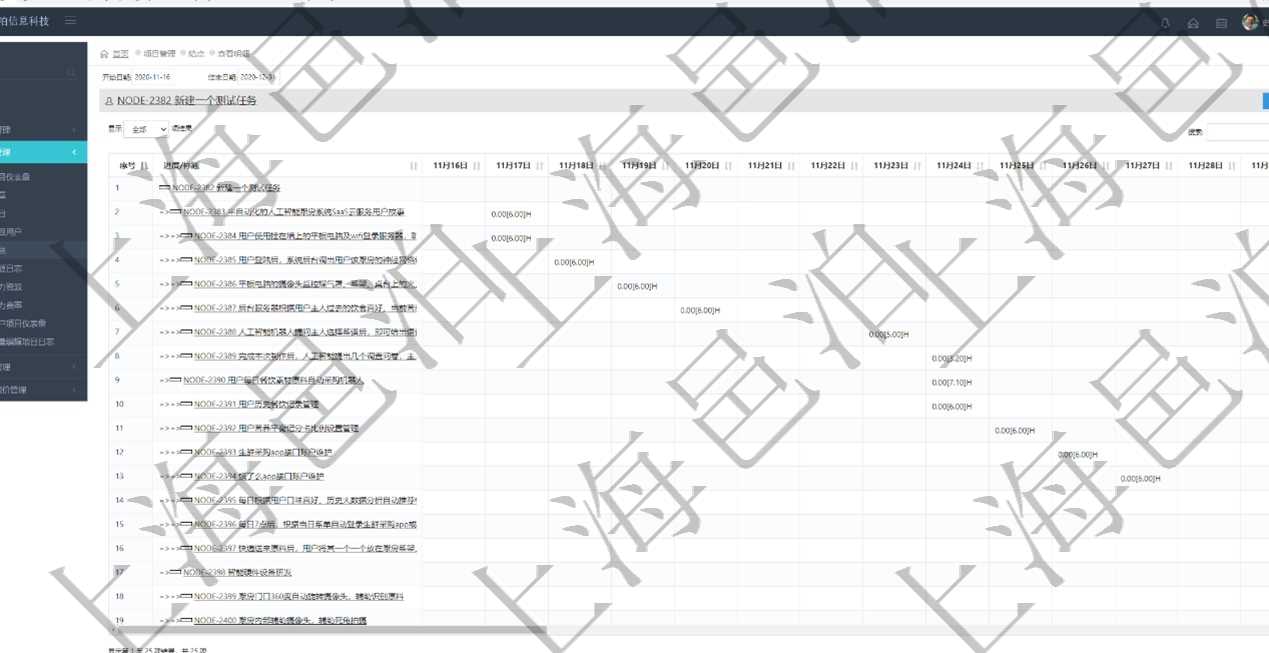

需求管理:讓定制化需求“自動歸位”

某軟件公司通過平臺實現:

銷售提交需求時,自動關聯客戶歷史需求和合同條款;

技術部評估工時后,系統自動生成排期并同步至客戶;

開發過程中,任何需求變更均需通過平臺審批,自動觸發影響分析報告。

實施后,需求確認周期從平均5天縮短至8小時,客戶滿意度提升30%。

項目審批:讓流程“自己跑起來”

某制造企業的新品立項流程,通過平臺實現:

研發部提交立項書后,系統自動分配評審人并設置倒計時;

財務部審批時,自動關聯歷史項目預算數據;

高管終審通過后,自動生成項目章程并推送至全員。

流程耗時從2周壓縮至3天,且100%避免人為疏漏。

風險管理:讓隱患“無處遁形”

某金融機構的風控協作中,平臺通過:

實時抓取輿情數據,自動標記高風險客戶;

合同審批時,自動比對監管政策庫并預警違規條款;

貸后管理中,自動生成風險預警信號并推送至風控委員會。

該模式使風險識別效率提升4倍,壞賬率下降1.2個百分點。

知識復用:讓經驗“自動沉淀”

某咨詢公司通過平臺實現:

項目結項后,自動歸檔交付物并提取關鍵數據;

新項目啟動時,自動推薦歷史方案和專家資源;

定期生成部門知識圖譜,優化協作流程。

實施后,新員工上手周期縮短60%,項目方案復用率提升至75%。

四、組織變革:從工具導入到文化重塑

“無感協作”的落地不僅依賴技術,更需組織層面的深度變革:

流程標準化:先固化,再優化

通過平臺強制推行標準化模板,例如:

需求文檔必須包含用戶場景、驗收標準等12項要素;

測試用例需關聯需求ID并自動生成覆蓋率報告;

會議決議必須明確責任人、交付物和截止時間。

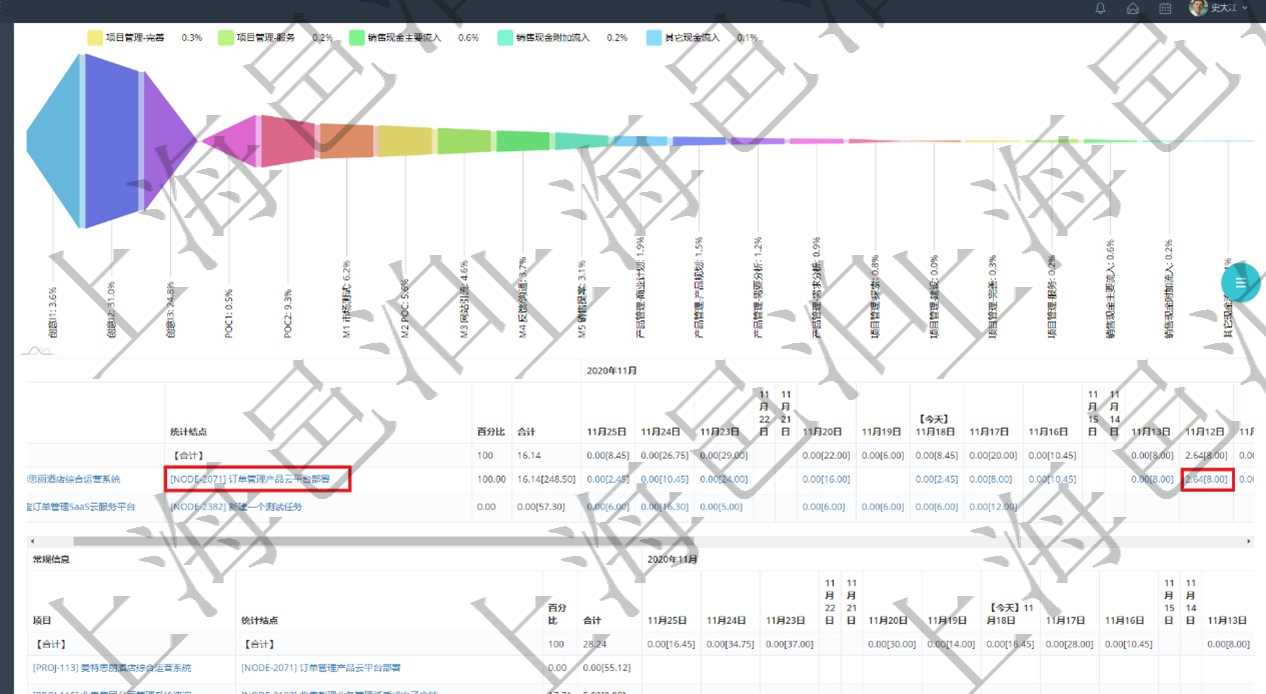

數據驅動決策:讓問題“暴露在陽光下”

平臺提供多維分析看板,例如:

部門協作熱力圖:直觀展示跨部門任務交互頻率;

個人效能儀表盤:量化任務處理時長、延期率等指標;

流程瓶頸分析:自動定位耗時最長的審批節點。

激勵機制配套:從“考核結果”到“激勵行為”

將平臺數據納入績效考核,例如:

設置“流程優化建議采納數”指標,鼓勵員工參與改進;

對自動觸發任務響應率高的團隊給予額外獎勵;

公開協作效率排行榜,營造良性競爭氛圍。

五、未來已來:無感協作的無限可能

隨著AIoT、數字孿生等技術的發展,“無感協作”將進入更高級階段:

物理世界與數字世界的融合:通過傳感器自動觸發設備維護任務,例如機床振動超標時,自動生成維修工單并推送至工程師手機;

跨組織協作的“無邊界化”:供應商、客戶等外部角色通過平臺無縫接入企業流程,例如供應商交貨延遲時,自動觸發生產計劃調整;

員工體驗的“游戲化升級”:將任務處理轉化為積分挑戰,例如提前完成任務可獲得“效率王者”勛章并兌換培訓資源。

結語

項目管理信息化平臺的“無感協作”模式,本質是用技術重構組織協作范式。它讓企業從“依賴能人”轉向“依靠系統”,從“救火式管理”轉向“預防性協作”。當70%的溝通成本被自動化機制消解,團隊得以將精力聚焦于價值創造;當跨部門協作從“需要刻意維護”的負擔轉變為“自動運轉”的引擎,企業便真正擁有了穿越不確定性的核心競爭力。這不僅是工具的升級,更是一場靜默的組織革命——而這場革命的起點,或許只是點擊“啟用自動化規則”的那個瞬間。