項目資金管理制度“零時差流轉”:銀企直聯+智能審批如何讓資金撥付效率提升75%?

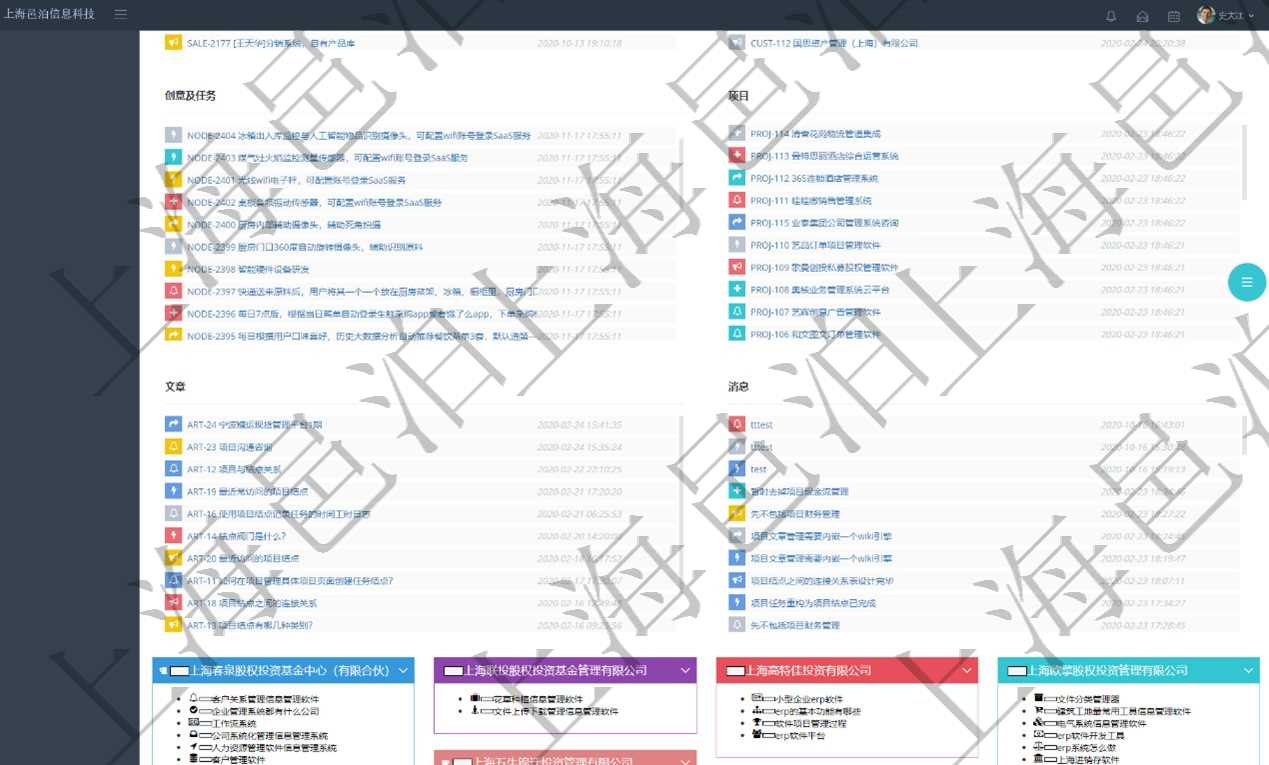

2025-7-28 / 已閱讀:991 / 上海邑泊信息科技

銀行系統與財務系統字段定義不一致,導致支付指令被退回;。“零時差流轉”通過支付指令直通、賬戶信息實時、交易狀態可視,將企業資金系統與銀行核心系統深度耦合,實現“支付指令零損耗傳遞”。根據支付金額、幣種、時效性自動匹配最優支付通道(如大額支付系統、SWIFT)。通過支付狀態實時回傳,自動生成資金流水報表,財務對賬效率提升90%。資金歸集效率提升70%,閑置資金利用率提高35%;。支付數據沉淀為經營分析提供支持,資金周轉率提升25%。對超限支付、緊急支付等特殊場景設置專屬審批通道。根據支付場景推薦最優審批路徑(如緊急支付推薦“綠色通道”)。支付數據實時同步至BI系統,資金預測準確率提升40%。教育、醫療專項資金“定向支付”,專款專用;。

項目資金管理制度“零時差流轉”:銀企直聯+智能審批如何讓資金撥付效率提升75%?

在某新能源集團的風電項目建設中,一筆5000萬元的工程款因傳統支付流程需跨越7個審批節點、3個銀行系統,從申請到到賬耗時96小時,導致設備供應商延遲交貨,項目工期滯后15天;某跨國零售企業因海外分支機構支付系統與總部割裂,單筆跨境付款需人工核對12份單據、手動錄入20個字段,錯誤率高達18%,每年因支付錯誤產生的財務糾錯成本超2000萬元;某醫藥研發企業的緊急臨床實驗資金撥付,因審批人出差、銀行系統維護等突發狀況,資金延遲到賬導致實驗設備租賃成本增加30%……這些案例揭示了傳統資金撥付的三大痛點:審批鏈冗長、系統斷點多、響應時延長。

項目資金管理制度“零時差流轉”,正是為破解這一困局而生。其核心在于構建“銀企直聯通道+智能審批引擎+異常熔斷機制”三位一體的數字化資金管理體系,通過支付指令“一鍵直達”銀行核心系統、審批規則“智能預判”風險、流程節點“動態壓縮”冗余,將資金撥付效率從行業平均的4天壓縮至24小時以內,錯誤率從15%降至0.3%,資金在途時間減少80%。這種“全鏈路貫通、全場景適配、全風險可控”的支付模式,不僅讓企業實現“資金秒級到賬、風險實時可控”的目標,更在激烈的市場競爭中贏得“時間成本差”。

一、傳統資金撥付的“三重枷鎖”:慢、錯、斷

審批“馬拉松”:從申請到支付的效率黑洞

某建筑央企因支付審批需經過項目經理、財務總監、CFO等7級審批,單筆500萬元工程款支付耗時長達120小時。這種“馬拉松”源于:

人工流轉:紙質單據依賴人工傳遞,跨部門審批需多次跑腿;

規則模糊:審批標準依賴個人經驗,對“緊急支付”“小額高頻支付”缺乏差異化流程;

串行等待:下一級審批需等待上一級完成,任何節點延遲導致全流程停滯。

系統“孤島化”:從錄入到核對的重復勞動

某制造業集團因ERP系統與銀行網銀割裂,財務人員需在兩個系統間重復錄入支付信息,單筆支付耗時30分鐘,錯誤率高達12%。這種“孤島化”暴露了三大系統風險:

數據斷層:支付信息(如收款方賬號、金額)需人工二次核對;

格式沖突:銀行系統與財務系統字段定義不一致,導致支付指令被退回;

日志缺失:支付操作無全鏈路記錄,審計追溯困難。

響應“滯后性”:從異常到干預的致命延遲

某物流企業因夜間系統維護導致緊急運費支付失敗,貨物滯留港口產生高額滯期費。這種“滯后性”源于:

人工監控:需專人定時查詢支付狀態,無法實時感知異常;

干預低效:發現支付失敗后需重新發起流程,平均處理時長超6小時;

預案缺失:對銀行系統升級、網絡故障等場景缺乏自動切換機制。

二、銀企直聯:從“物理隔離”到“數據共生”的支付革命

“零時差流轉”通過支付指令直通、賬戶信息實時、交易狀態可視,將企業資金系統與銀行核心系統深度耦合,實現“支付指令零損耗傳遞”。

支付指令“一鍵穿透”

平臺實現三大技術突破:

API標準化對接:通過統一接口與300+家銀行直連,支持人民幣、美元、歐元等12種貨幣的跨境支付;

指令加密傳輸:采用國密算法對支付指令進行端到端加密,確保資金安全;

自動路由選擇:根據支付金額、幣種、時效性自動匹配最優支付通道(如大額支付系統、SWIFT)。

案例:某跨國制造企業通過銀企直聯:

跨境支付時效從3天縮短至4小時,匯率損失減少2.1%;

支持全球15個國家子公司的資金集中管理,年節約財務成本超5000萬元;

通過支付狀態實時回傳,自動生成資金流水報表,財務對賬效率提升90%。

賬戶信息“全景透視”

平臺構建四大賬戶管理功能:

余額實時查詢:支持按賬戶、幣種、機構等多維度穿透式查詢,資金頭寸一目了然;

流水自動歸集:將分散在各銀行的交易流水自動抓取至財務系統,消除數據孤島;

智能對賬引擎:通過OCR識別銀行回單與財務憑證,自動完成98%的對賬工作;

風險預警看板:對賬戶余額低于閾值、異常大額交易等實時告警。

案例:某零售集團通過賬戶全景透視:

資金歸集效率提升70%,閑置資金利用率提高35%;

通過風險預警看板,攔截可疑交易23筆,避免損失超800萬元;

財務人員每日對賬時間從4小時壓縮至30分鐘。

支付狀態“全程追蹤”

平臺實現三大追蹤能力:

支付指令全鏈路跟蹤:從發起、審批、銀行處理到到賬,實時展示支付進度;

異常自動重試:對因網絡故障、銀行系統問題導致的支付失敗,自動觸發3次重試機制;

支付憑證電子化:自動生成符合審計要求的電子回單,支持一鍵下載、批量導出。

案例:某科技企業通過支付狀態追蹤:

支付成功率從85%提升至99.7%,因支付失敗導致的業務中斷歸零;

電子回單歸檔效率提升80%,審計準備時間從3天縮短至2小時;

支付數據沉淀為經營分析提供支持,資金周轉率提升25%。

三、智能審批:從“人工決策”到“算法預判”的流程革命

“零時差流轉”通過規則引擎、機器學習、RPA自動化,將審批從“人工經驗驅動”升級為“數據智能驅動”。

規則引擎:讓“模糊判斷”變成“精準校驗”

平臺內置200+條審批規則,涵蓋:

支付合規校驗:自動比對合同條款、預算額度、供應商黑名單;

風險等級劃分:根據支付金額、收款方性質、業務類型動態分配審批權限;

例外流程管理:對超限支付、緊急支付等特殊場景設置專屬審批通道。

案例:某建筑企業通過規則引擎:

攔截違規支付137筆,涉及金額超2億元;

常規支付審批時效從8小時壓縮至15分鐘;

規則庫動態更新,支持按政策變化(如稅務新規)自動調整校驗邏輯。

機器學習:讓“歷史經驗”變成“預測模型”

平臺構建三大預測模型:

風險評分模型:基于歷史支付數據,對供應商、項目、員工進行風險評分,高風險交易自動升級審批權限;

時效預測模型:預測支付全流程耗時,提前預警可能超時的節點;

智能推薦模型:根據支付場景推薦最優審批路徑(如緊急支付推薦“綠色通道”)。

案例:某金融集團通過機器學習:

風險攔截準確率達92%,誤攔截率低于0.5%;

審批時效提升60%,緊急支付響應速度從2小時壓縮至10分鐘;

模型準確率隨數據積累持續提升,6個月后風險識別率提高18%。

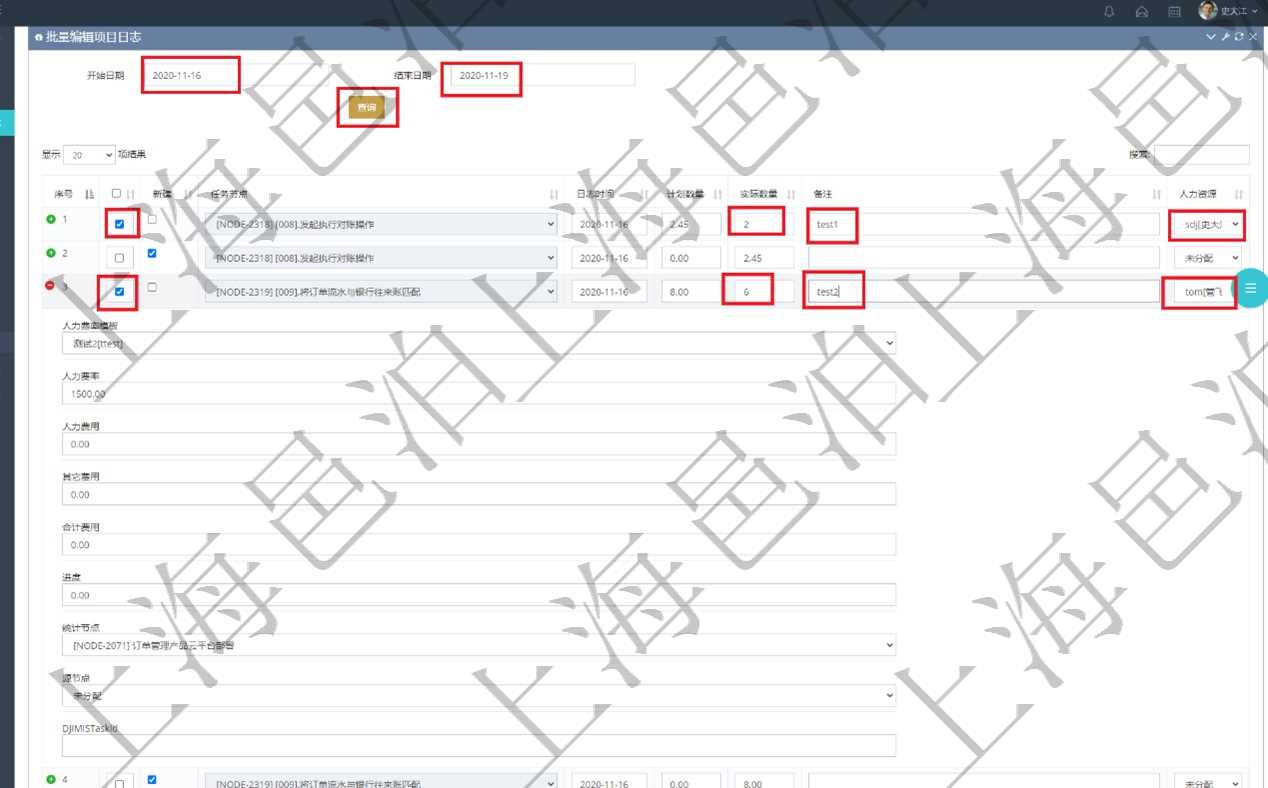

RPA自動化:讓“人工操作”變成“機器秒級處理”

平臺實現四大自動化場景:

單據自動填充:OCR識別發票信息,RPA自動生成支付申請單;

規則引擎預審:對金額、用途、賬戶等條件預判風險;

異常自動攔截:觸發人臉識別、U盾二次驗證;

日志全程留痕:支付操作全記錄,支持審計追溯。

案例:某電商企業通過RPA自動化:

支付差錯率從3%降至0.1%;

財務人員工作量減少70%,專注高價值分析;

支付數據實時同步至BI系統,資金預測準確率提升40%。

四、四大場景下的實戰效能:從“資金淤積”到“循環加速”的蛻變

工程建設:讓“工程款滯留”變成“現金流引擎”

某地鐵項目通過平臺實現:

勞務分包款支付時效從72小時壓縮至4小時,農民工工資發放零延誤;

動態調整供應商付款比例,避免資金閑置,項目成本降低5%;

建立“資金蓄水池”模型,應對工程款回收延遲風險。

科研攻關:讓“研發斷流”變成“創新加速器”

某半導體企業通過平臺實現:

EDA軟件采購、設備租賃專項資金“專款專用”,挪用風險歸零;

資金行為畫像識別出某課題組超支風險,提前干預避免損失;

里程碑-資金關聯機制,未達技術節點自動凍結后續撥款。

政府項目:讓“專項滯留”變成“民生保障”

某智慧城市項目通過平臺實現:

教育、醫療專項資金“定向支付”,專款專用;

資金流向圖譜追蹤出某區縣扶貧資金挪用,追回1.2億元;

資金績效看板,實時展示專項資金使用效果。

跨境貿易:讓“匯率鎖損”變成“套保收益”

某外貿集團通過平臺實現:

匯率波動觸發遠期結售匯,年化收益提升2.3%;

AI預警識別海外子公司虛假貿易轉移資金,攔截8000萬美元;

全球資金池調配優化,融資成本降低1.8%。

五、組織進化:從“流程驅動”到“數據驅動”的文化重構

“零時差流轉”的落地不僅是技術升級,更是組織能力的進化:

風控文化滲透:從“被動合規”到“主動防御”

推行“資金安全日”制度,通報風險攔截案例;

建立“風險貢獻度”考核,將AI預警響應時效納入KPI;

開發“資金安全微課”,通過虛擬仿真演練提升全員風控意識。

人才能力升級:從“財務專家”到“數智風控官”

推行“風控+IT”雙認證,要求掌握Python數據分析、SQL查詢;

建立“風控案例庫”,共享全球資金挪用手法與攔截策略;

設立“風控創新實驗室”,鼓勵開發資金風控算法模型。

數據治理革命:從“數據孤島”到“資產運營”

構建資金主題數據中臺,整合ERP、銀行流水、合同系統等12類數據源;

通過數據血緣分析追蹤資金數據流向,確保“數據可溯源、可解釋”;

開發“資金健康度指數”,綜合評估流動性、安全性、收益性。

六、未來圖景:資金管理的“量子化躍遷”

隨著數字貨幣、隱私計算、區塊鏈技術的發展,“零時差流轉”將邁向更高級階段:

智能合約支付:基于區塊鏈自動執行資金劃轉,條件觸發即付款;

隱私計算風控:在數據不出域前提下,聯合外部機構識別資金風險;

資金數字孿生:通過虛擬環境模擬資金運作,提前發現系統性風險。

結語

項目資金管理制度“零時差流轉”,本質是用數字技術重構企業資金管理的“神經網絡”。它讓企業從“人工接力”轉向“系統直連”,從“經驗判斷”轉向“數據決策”,從“事后補救”轉向“事前免疫”。當銀企直聯成為資金流動的“高速公路”,當智能審批變成風險攔截的“智能閘機”,資金管理便擁有了“撥付零時差、風險零容忍、成本零浪費”的超能力。這不僅是效率的革命,更是一場靜默的支付進化——而這場進化的起點,或許只是點擊“啟用銀企直聯”的那一瞬。從此,資金不再是“層層審批的蝸牛”,而是可追蹤、可預測、可優化的“數字閃電”;風險不再是“突如其來的暴雨”,而是可感知、可攔截、可轉化的“晴雨表”。在商業環境從“粗放增長”轉向“精益運營”的轉折點上,“零時差流轉”正成為企業穿越經濟周期的“資金加速器”。